Uma das lembranças mais recorrentes da minha infância é a do meu pai observando diariamente uns instrumentos com ponteiros e números na parede de um quarto, que funcionava como escritório. Às vezes, eu via que ele anotava os números, mas se essa anotação é uma lembrança real ou misturada com outras notas já não sei. Atendendo à minha curiosidade, explicou o que era aquilo. Um termômetro (isso eu sabia o que era, pois estava acostumado com minha mãe checando, vez ou outra, se eu estava com febre), um barômetro (Como assim pressão atmosférica? Ar tinha peso?) e um higrômetro (Como assim o ar é úmido? Úmidas são as roupas nem molhadas e nem secas no varal). Na escola aprendi a improvisar um pluviômetro, com caneca e régua. Começava a chover e eu ia para o quintal ver quantos milímetros de chuva caíam, afinal, o Rio Guapeva, lá perto de casa, costumava transbordar se os tais milímetros fossem muitos.

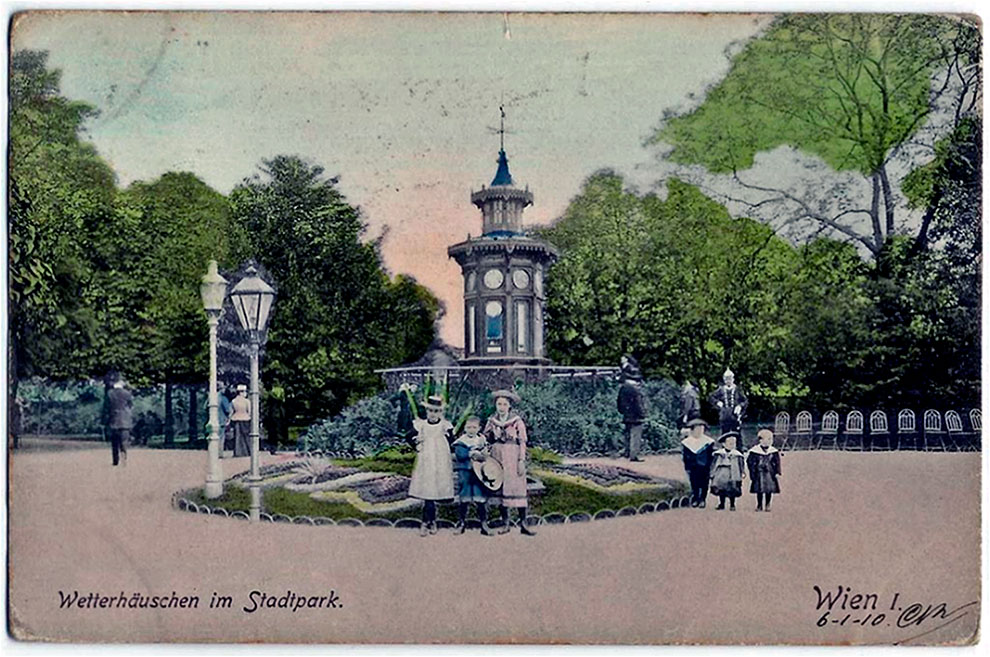

Enfim, esse era meu primeiro contato cotidiano com a ciência, embora, para mim, em uma época na qual a palavra meteorologia era no máximo um trava-língua, tempo era coisa do “homem do tempo” da rádio, que não tinha cara (ou melhor, voz) de cientista. Aos poucos eu fui reparando que, em algumas casas de amigos da família (alemãs também), aquele conjunto de instrumentos, chamados de estações meteorológicas pessoais, se destacavam nas paredes. Mais tarde eu vi que em algumas praças centrais de cidades da Alemanha havia a versão pública das estações pessoais. Talvez com o papel de antigamente dos relógios nas torres das igrejas, para verificar o que os relógios nas casas marcavam. Memórias afetivas que ganharam novo significado com a leitura de um artigo, daqueles nos quais você tropeça por acaso, de Deborah Coen, historiadora da Universidade de Yale (EUA), publicado na revista The Conversation, com o instigante título de “O alvoroço do século XIX sobre as mudanças climáticas – e por que isso é importante hoje”[i]. A imagem ilustrando seu artigo era a de uma dessas estações públicas na Viena do final do século XIX, cartão postal de 1910, reproduzido aqui. Percebi, então, que aquele hábito do meu pai remontava a uma tradição. Coen assinala logo no início de seu artigo:

“Um guarda florestal europeu observou em 1901 que poucas questões tinham ‘sido debatidas e abordadas de tantos lados e de forma tão implacável’ como a do efeito climático do desmatamento. Relembrar esse conflito concorrido, acalorado e abrangente – um ‘alvoroço’ sobre a ‘questão climática’, como o cientista Eduard Brückner chamou-o na época – lembra-nos que a ciência climática nem sempre foi uma busca de uma elite, bem-educada, como é hoje”.

O artigo é uma boa provocação, pois revela (bem como o livro da autora, com todos os detalhes, Clima em Movimento) com sua perspectiva histórica o surgimento de uma ciência tardia, a climatologia. Por um lado, ela apresentava os aspectos de uma ciência multidisciplinar, envolvendo físicos, geógrafos e médicos. Por outro lado, era uma iniciativa orientada para o empoderamento de indivíduos e comunidades. Além disso, a climatologia seria uma versão precursora do que hoje chamamos de ciência cidadã. Nas palavras de Coen, novamente:

“[essa ciência cidadã] contava com pessoas de todas as esferas da vida para relatar o clima e seus efeitos na saúde e nas colheitas. Agricultores e vinicultores forneciam datas de colheita para acompanhar as estações de um ano para o outro, enquanto marinheiros e pescadores informavam esboços iniciais para classificar nuvens e ventos”.

Esse desenvolvimento inicial da climatologia gerou consequências importantes. Cientistas focavam questões de interesse da população em geral, que era informada por aqueles em linguagem do cotidiano. Dois nomes de destacavam como líderes nessa perspectiva. Brückner (1862-1927), geógrafo, glaciologista e climatologista alemão, convicto há mais de um século da importância das mudanças climáticas e seus efeitos na economia e na sociedade. Outro personagem é Julius Hann (1839-1921), meteorologista austríaco que sublinhava a importância da percepção pública para as ciências climáticas. No seu obituário, publicado na revista Nature[ii], sublinha-se sua atuação como editor por décadas da Meteorologische Zeitschrift (revista meteorológica) e seu incentivo a profissionais de diferentes áreas e a amadores interessados para transmitirem informações meteorológicas de todas as partes do mundo. Hann já sabia que o clima é um problema global.

Coen aponta algo possível de intuir logo no começo da leitura de seu artigo: a climatologia deixou de ser uma ciência pluralista para se tornar nos últimos anos uma atividade monista, ou seja, só a ciência profissional conta, em busca de um consenso. E aí sua crítica a respeito do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em inglês), que nos propiciou um consenso (absolutamente necessário), mas fez isso a partir de uma abordagem unificada, que exclui, segundo a autora, saberes relevantes – saberes esses que, para além do consenso, nos incentivariam mais a agir.

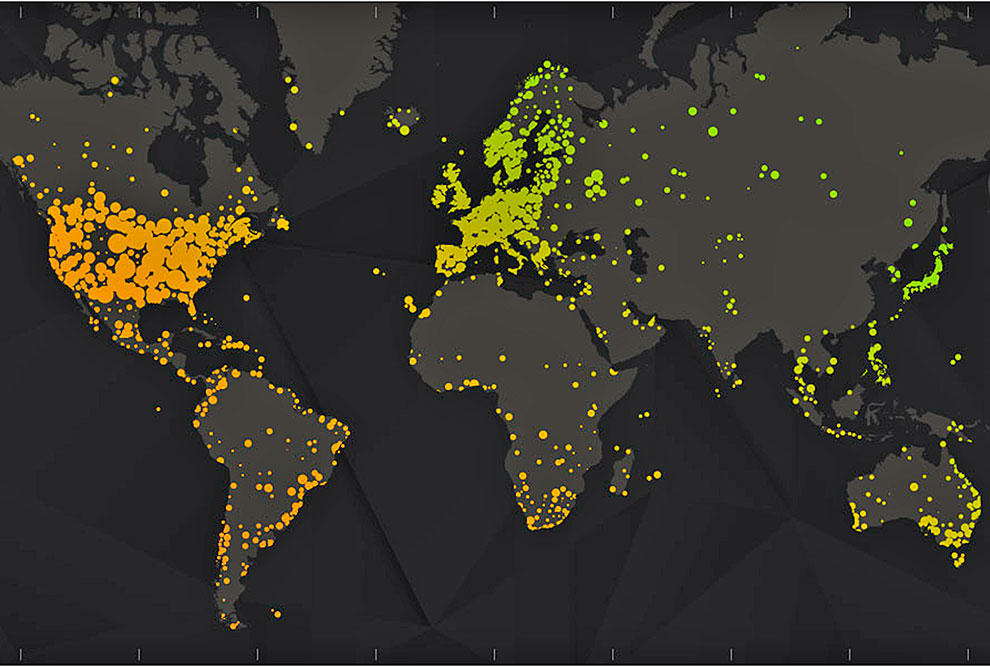

Lembrei-me dos instrumentos do meu pai e verifiquei que a tradição popular perdura e se amplia. Hoje pode-se comprar estações meteorológicas digitais e conectá-las em rede, como na maior delas, a Weather Underground[iii], com suas mais de 250 mil estações de voluntários espalhadas pelo mundo como mostra o mapa.

O diálogo entre redes como essa, cujas origens remontam ao “tumulto” do século XIX e à iniciativa de Hann, e a ciência ainda é, por culpa desta última, reticente. Um ou outro artigo científico alude à possível importância delas, pois as estações meteorológicas oficiais são em número bem menor. A ressalva sempre colocada é que as estações têm que seguir padrões definidos pela Organização Meteorológica Mundial, algo que as estações pessoais não fariam (ainda que no discurso se reconheça a importância delas)[iv]. Mas esse monismo deveria olhar mais para o pluralismo, pois levar em conta as incertezas de tantos dados voluntários é coisa da ciência e, por outro lado, a participação de centenas de milhares desses voluntários pelo mundo poderia combater as teorias negacionistas envolvendo a crise climática e aumentar o nosso engajamento. Coen cita alguns exemplos de locais onde isso parece estar acontecendo, mas precisamos de mais. Não deixa de ser um futuro ancestral, como proposto por Ailton Krenak, só que em outras paragens. O meu termômetro que o diga, mas não faz mal desejar um fim de ano mais ameno.

Este texto não reflete, necessariamente, a opinião da Unicamp.

[i] https://theconversation.com/the-19th-century-tumult-over-climate-change-and-why-it-matters-today-101757

[ii] Nature, 20 de outubro de 1921, p. 249.

[iii] https://www.wunderground.com/

[iv] https://www.severe-weather.eu/weather-instruments/weather-stations-sz/